百年风华·沪上侨杰 | 家国牵系:钱学森的功勋之路

钱学森(1911年12月11日-2009年10月31日),生于上海,祖籍浙江杭州,世界著名科学家,中国航天事业的奠基人,中国科学院、中国工程院院士,“两弹一星”功勋奖章获得者。他是我国近代力学事业的奠基人之一、我国系统工程理论与应用研究的倡导人,为我国火箭、导弹和航天事业的创建与发展作出了卓越贡献。由于钱学森的回国,中国导弹的研制向前推进了至少二十年。

1934年,钱学森毕业于上海国立交通大学机械工程学院,考取清华大学庚子赔款留美公费生,1935年,赴麻省理工学院航空工程系学习。先后担任美国麻省理工学院和加州理工学院教授。1950年到1955年,在多方努力下回到祖国。1959年,钱学森光荣加入中国共产党。他先后担任中国科学院力学研究所所长、中国科学技术大学近代力学系主任、国防科委副主任、中国科学技术协会主席、中国人民政治协商会议第六、七、八届全国委员会副主席等重要职务。

2009年,钱学森因病在北京逝世,享年98岁。2011年12月8日,纪念钱学森诞辰100周年座谈会在人民大会堂举行。

早年启蒙,显科学才干

1911年钱学森出生于上海,他是家中的独生子,3岁时他随父亲来到北京,先后就读于国立北京女子高等师范学校附属小学校、国立北京高等师范学校附属国民学校高等小学校、国立北京师范大学校附属中学校,即北京师大附中。当时的北京师大附中校长林砺儒是知名教育家,倡导“全人格教育”。同时,北京师大附中还有着一批兼具丰富学识、新兴思想的教师们,如王鹤清、董鲁安等。良师的悉心栽培对钱学森产生了深远的影响。在参加北京师大附中校庆时,他曾回忆:“中学时代的老师,在知识、智力、能力方面,给我打下了良好的基础。”“我对师大附中很有感情,六年的师大附中学习对我教育很深,对我的知识和人生观起了很大的作用。”

图为钱学森曾就读的国立北京师范大学校附属中学校

1929年,在孙中山实业救国思想的号召下,钱学森以第三名的佳绩考入上海国立交通大学机械工程学院,攻读铁道机械工程专业。因为中学时理科学习扎实,学习大学一年级微积分、代数等课程时,他很是轻松。钱学森曾说道:“我要感谢那时的老师们。他们教学严、要求高,使我学到了许多终身受用不浅的知识。”就读期间,钱学森品学兼优,获得了斐陶斐学会荣誉证书,该学会是中国大学界最早的荣誉学会,入选条件严格,每届毕业生只有5%能成为荣誉会员,可见钱学森出众的学术能力。

图为钱学森曾就读的上海国立交通大学

1934年,钱学森以机械工程学院第一名的成绩毕业,并考取了清华大学庚子赔款留美公费生。这一年内,他在清华大学进修航空工业课程,导师是王助和王士倬。期间,钱学森还曾到中央杭州飞机制造厂、南京和南昌的空军飞机修理厂见习。

海外求知,立学术基础

1935年,钱学森踏上了求学海外的征程,赴美国波士顿麻省理工学院航空工程系学习。一年后,他获得了航空硕士学位。学工程必须要到工厂实践,然而美国航空工厂不欢迎中国人。生活于异国他乡难免孤独,美国人对中国人的歧视也使他常日忧愁。他转向古典音乐以寻求慰藉,十余度观看由科索维茨基指挥的波士顿交响乐团演出。

1936年,钱学森转向了航空工程理论的学习,即应用力学。他决定离开麻省理工学院,追随当时在加州理工学院的空气动力学大师西奥多·冯·卡门教授。1936年10月,初次见面,钱学森准确地回答了教授的提问,他敏锐深邃的思路给冯·卡门留下了深刻的印象。冯·卡门教导钱学森从工程实践中提取理论研究对象,同时严格应用基础的数学和物理法则去解决基本的工程技术难题。在一次次的研究讨论会和学术研讨会中,钱学森进一步锻炼了创造性思维。

1939年6月钱学森在加州理工学院完成了博士论文,取得了航空和数学博士学位。在攻读博士学位时,钱学森与导师冯·卡门共同完成高速空气动力学问题研究课题,建立“卡门-钱近似”公式,标志着钱学森成为世界知名的空气动力学家。在此之后的五年里,钱学森任加州理工学院航空系助理研究员。

知行皆精,树科研地位

1942年,由于战时军事科学研究的需要,美国放松了对外国人的限制,钱学森开始参加美国军方的机密性工作。美国军方委托加州理工学院举办喷气技术训练班,钱学森是教员之一,后来美国从事火箭导弹工作的军官中有不少是他当时的学生。1944年,美国陆军得知德国研制V-2火箭的情报,便委托冯·卡门教授带头研究远程火箭。钱学森负责理论研究,他把林家翘、钱伟长等中国留学生也请来进行弹道分析等工作。同时,钱学森成为了加州理工学院的讲师,并担任航空喷气公司的技术顾问。1944年,钱学森被提名为美国陆军航空兵的科学咨询团团员。在此过程中,钱学森学到了从大处和远处设想科技发展问题的方法。1945年二战结束前夕,美国陆军航空兵派科学咨询团部分成员前往英、德、法等国进行航空研究考察,此后,钱学森被升为副教授。他持续地为近代力学、喷气推进科学的研究作出贡献。

1945年,钱学森随从冯·卡门赴欧洲考察

1946年,钱学森离开了加州理工学院,回母校麻省理工学院任副教授,指导空气动力学专业的研究生。朋友林家翘曾回忆:“钱学森很有远见,他明白,要想在火箭领域有所建树,他必须掌握一些加州理工学院之外的东西。当时,加州理工学院与麻省理工学院是一种竞争关系。加州理工学院长于结构和空气动力学,但在麻省理工学院,钱学森却能学到更多的关于仪表设备和控制系统方面的知识。”

1947年,钱学森成为了麻省理工学院一位年轻的正教授。同年他请假回国探亲,9月和蒋英结婚。春季学期,他在麻省理工学院面向三十多名航空系研究生开设了第一门课:可压缩流体基础课程。他当时的学生曾说:“他显得非常年轻,因为身材瘦小,看起来比实际年龄还要年轻得多。”钱学森总是西装革履,身形瘦削,讲话慢条斯理。然而,作为一名老师,他严肃、严谨、严苛,课前他在办公室演算,上课时快速写板书,据学生回忆“既没教科书,也没讲义,更没有实验室。我们所拥有的只是钱博士和挂在教室四壁的大黑板。钱博士大量地、充分地、迅速地使用着这些黑板,而我们尽可能跟上他的速度在后面狂抄。黑板上一个字都没有,全都是数学符号。”

艰难归华,圆家国牵绊

钱学森在美国学习工作期间,始终心系祖国,密切关注国内局势变化,决心早日学成报效祖国。1949年,他要求退出美国空军科学咨询团,同年秋,他回到加州理工学院就任喷气推进中心主任,随后辞去美国海军炮火研究所顾问一职。

新中国成立后,他回国的愿望更加迫切。1950年夏,他回国受阻。6月6日,联邦调查局派员来到加州理工学院办公室,盘问钱学森,指控他是美国共产党党员。6月16日,加州理工学院校方接到美国第六军团总部的秘密信件,要求校方从此严禁钱学森从事任何与美国军事机密相关的研究工作,吊销了钱学森从事军事机密的安全许可证。9月6日,他们叩开了钱学森位于洛杉矶帕萨迪纳住宅的大门,以莫须有的罪名拘捕了他。期间,中国保卫世界和平大会委员会主席郭沫若致电世界和平大会委员会主席居里博士进行抗议;李四光、钱三强等近两百名科学家也加入了抗议;加州理工学院院长杜布里奇则开展了多方营救钱学森的社会活动。在舆论压力之下,联邦调查局开始按照“程序”审讯钱学森,最后,他们是“驱而不逐”。此后,钱学森遭受无理羁留长达五年之久。

1955年6月,钱学森从报纸上读到中美两国谈判双方侨民归国的问题,美国报纸宣称“中国学生愿意回国者皆已放回”,于是他决定给陈叔通先生写信,报告自己被美国扣留、有国难归的困境,请求中国政府给予帮助。陈叔通收信后,很快就把信件转送到了外交部和中央领导手里。经过交涉,8月4日,美国政府同意钱学森回国。当钱学森在回国前夕同妻子蒋英带着儿女向导师告别时,冯·卡门深情地说:“你现在在学术上已经超过我了!”

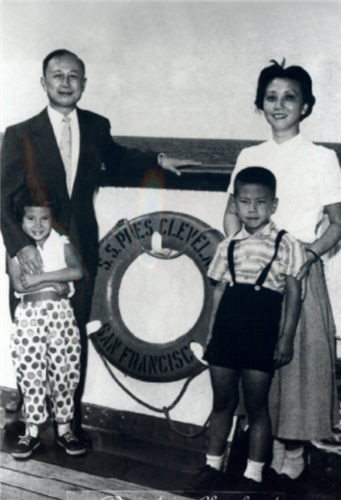

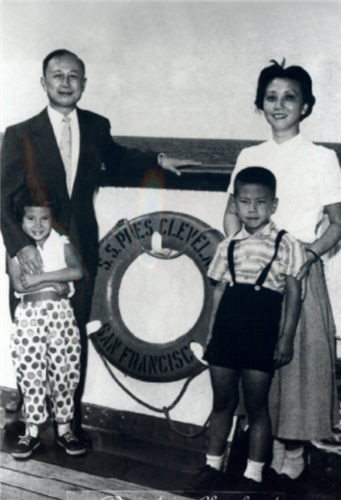

1955年,钱学森一家乘坐“克利夫兰总统号”回国

1955年10月8日,钱学森一家乘坐“克利夫兰总统号”到达了香港,同日,过了国境回到祖国。中国科学院派朱兆祥接应钱学森一家。钱学森受到广东省委书记陶铸的邀请在广州参观,后经上海、杭州,最终抵达北京。

鞠躬尽瘁,谋航天事业

1955年11月,钱学森和钱伟长合作筹建中国科学院力学研究所,次年1月,力学研究所正式成立,钱学森任所长,直至七十年代后期。1957年,在钱学森的倡议下,中国应用与理论力学学会正式成立,钱学森任理事长。同年,钱学森所写《工程控制论》获中国科学院自然科学奖金一等奖,并成为中国科学院学部委员;他还担任中国自动化学会筹备委员会主任委员、第一届国际自动控制联合会理事会常务理事。1958年,钱学森任中国科学技术大学近代力学系主任,讲授星际航行概论和物理力学。1961年,钱学森被推举为中国自动化学会首任理事长。

1956年,在周恩来总理的鼓励下,钱学森怀着对新中国国防事业强烈的责任感,给国务院写了《建立我国国防航空工业意见书》,立即引起了中央的重视。1956年3月,周恩来总理亲自主持会议,决定由周恩来总理、聂荣臻元帅和钱学森等筹备组建航空工业委员会,领导导弹航空科学研究。4月,航空工业委员会正式成立,钱学森被任命为委员。

1956年春,钱学森出席中国人民政治协商会议第二届全国委员会第二次全体会议,并在会上发言。2月1日晚,毛泽东主席设宴招待全体委员,并特意安排钱学森同自己坐在一起,进行了亲切的谈话。1958年初钱学森提出了入党申请,向组织写了长达7页纸的“思想检查”。1959年11月12日,经力学所所办支部大会一致通过,钱学森正式加入中国共产党。

1956年,毛泽东主席与钱学森在晚宴上谈话

1956年,周恩来总理领导数百名科学技术专家,制定了新中国第一个远大的规划——《1956至1967年科学技术发展远景规划纲要》,钱学森不仅担任科学规划办公室综合组组长,而且主持制定第37项《喷气和火箭技术的建立》。此后钱学森受命负责组建我国第一个火箭、导弹研制机构——国防部第五研究院。钱学森等人为新中国156名大学毕业生开设导弹专业教育训练班,钱学森主讲《导弹概论》。导弹训练班培养了我国第一批火箭、导弹技术人才,他们后来很多都成为了我国火箭、导弹、航天技术队伍里的骨干。1956年10月8日,国防部第五研究院成立,周恩来任命钱学森为国防部第五研究院首任院长,从此钱学森成为了新中国火箭、导弹和航天事业的技术领导人。

图为我国制造的第一枚导弹“东风一号”

1960年11月5日,在聂荣臻元帅现场亲自指导下,以张爱萍上将为主任,孙继先、钱学森等人为副主任的试验委员会,在酒泉发射场成功组织了我国制造的第一枚近程导弹的飞行试验。1964年6月29日,我国自行设计的中近程导弹飞行试验成功。1966年10月,钱学森协助聂荣臻元帅,在酒泉发射场领导并完成了用中近程导弹运载原子弹的“两弹结合”飞行试验。早在1953年,钱学森就研究了星际航行理论的可行性。1965年钱学森正式向国家提出报告,建议早日制定我国人造卫星的研究计划并将其列入国家任务。五年后,我国第一颗人造地球卫星发射成功,成为新中国科技发展史上的一座重要里程碑。

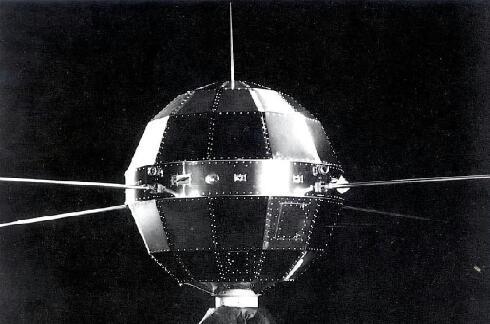

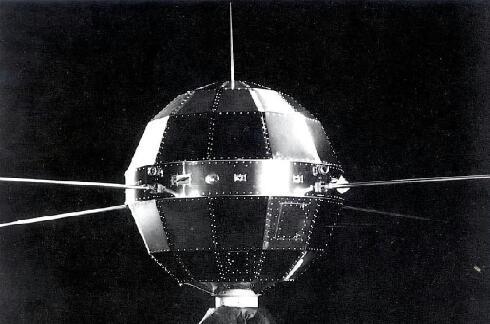

图为中国发射的第一颗人造卫星“东方红一号”

1970年至1987年,钱学森先后担任国防科学技术委员会副主任、国防科工委科学技术委员会副主任,全身心投入国防科学技术领导工作,参与组织实施我国导弹航天技术领域重大型号研制和发射试验,并开始从更高层次思考其他领域诸多重大科学和技术问题,提出了许多创新、超前的思想。进入改革开放新时期,钱学森参与组织领导了我国洲际导弹第一次全程飞行、潜艇水下发射导弹和地球静止轨道试验通信卫星发射任务,为实现我国国防尖端技术的新突破建立了卓越功勋。同时,钱学森深入研究马克思主义哲学,并用以指导研究,在系统工程与系统科学、思维科学、现代科学技术科学体系等领域作出了许多开创性贡献。

1986年至1998年,钱学森担任中国人民政治协商会议第六、七、八届全国委员会副主席,负责全国政协科学技术委员会的工作,在团结广大科技工作者进行政治协商、民主监督和参政议政方面发挥了重要作用。

巨星陨落,照亮前路

2009年10月31日,钱学森因病在北京逝世,享年98岁。

钱学森之子钱永刚这样评价自己的父亲,“他有中国知识分子的历史担当,他认为作为一个读书人,要用自己的本事为国家的富强、民族的复兴去服务。”钱学森身上体现了一位中国知识分子走过的曲折道路,也集中表现了中国知识分子的崇高品德。钱学森一生为国家富强、民族振兴不懈奋斗,全心全意为人民服务,他为中国科技事业、国防现代化建设做出的功勋永不磨灭,他为推动世界科技发展的贡献也将激励一代又一代人不断前行。

整理 黄一夏

友情链接

钱学森(1911年12月11日-2009年10月31日),生于上海,祖籍浙江杭州,世界著名科学家,中国航天事业的奠基人,中国科学院、中国工程院院士,“两弹一星”功勋奖章获得者。他是我国近代力学事业的奠基人之一、我国系统工程理论与应用研究的倡导人,为我国火箭、导弹和航天事业的创建与发展作出了卓越贡献。由于钱学森的回国,中国导弹的研制向前推进了至少二十年。

1934年,钱学森毕业于上海国立交通大学机械工程学院,考取清华大学庚子赔款留美公费生,1935年,赴麻省理工学院航空工程系学习。先后担任美国麻省理工学院和加州理工学院教授。1950年到1955年,在多方努力下回到祖国。1959年,钱学森光荣加入中国共产党。他先后担任中国科学院力学研究所所长、中国科学技术大学近代力学系主任、国防科委副主任、中国科学技术协会主席、中国人民政治协商会议第六、七、八届全国委员会副主席等重要职务。

2009年,钱学森因病在北京逝世,享年98岁。2011年12月8日,纪念钱学森诞辰100周年座谈会在人民大会堂举行。

早年启蒙,显科学才干

1911年钱学森出生于上海,他是家中的独生子,3岁时他随父亲来到北京,先后就读于国立北京女子高等师范学校附属小学校、国立北京高等师范学校附属国民学校高等小学校、国立北京师范大学校附属中学校,即北京师大附中。当时的北京师大附中校长林砺儒是知名教育家,倡导“全人格教育”。同时,北京师大附中还有着一批兼具丰富学识、新兴思想的教师们,如王鹤清、董鲁安等。良师的悉心栽培对钱学森产生了深远的影响。在参加北京师大附中校庆时,他曾回忆:“中学时代的老师,在知识、智力、能力方面,给我打下了良好的基础。”“我对师大附中很有感情,六年的师大附中学习对我教育很深,对我的知识和人生观起了很大的作用。”

图为钱学森曾就读的国立北京师范大学校附属中学校

1929年,在孙中山实业救国思想的号召下,钱学森以第三名的佳绩考入上海国立交通大学机械工程学院,攻读铁道机械工程专业。因为中学时理科学习扎实,学习大学一年级微积分、代数等课程时,他很是轻松。钱学森曾说道:“我要感谢那时的老师们。他们教学严、要求高,使我学到了许多终身受用不浅的知识。”就读期间,钱学森品学兼优,获得了斐陶斐学会荣誉证书,该学会是中国大学界最早的荣誉学会,入选条件严格,每届毕业生只有5%能成为荣誉会员,可见钱学森出众的学术能力。

图为钱学森曾就读的上海国立交通大学

1934年,钱学森以机械工程学院第一名的成绩毕业,并考取了清华大学庚子赔款留美公费生。这一年内,他在清华大学进修航空工业课程,导师是王助和王士倬。期间,钱学森还曾到中央杭州飞机制造厂、南京和南昌的空军飞机修理厂见习。

海外求知,立学术基础

1935年,钱学森踏上了求学海外的征程,赴美国波士顿麻省理工学院航空工程系学习。一年后,他获得了航空硕士学位。学工程必须要到工厂实践,然而美国航空工厂不欢迎中国人。生活于异国他乡难免孤独,美国人对中国人的歧视也使他常日忧愁。他转向古典音乐以寻求慰藉,十余度观看由科索维茨基指挥的波士顿交响乐团演出。

1936年,钱学森转向了航空工程理论的学习,即应用力学。他决定离开麻省理工学院,追随当时在加州理工学院的空气动力学大师西奥多·冯·卡门教授。1936年10月,初次见面,钱学森准确地回答了教授的提问,他敏锐深邃的思路给冯·卡门留下了深刻的印象。冯·卡门教导钱学森从工程实践中提取理论研究对象,同时严格应用基础的数学和物理法则去解决基本的工程技术难题。在一次次的研究讨论会和学术研讨会中,钱学森进一步锻炼了创造性思维。

1939年6月钱学森在加州理工学院完成了博士论文,取得了航空和数学博士学位。在攻读博士学位时,钱学森与导师冯·卡门共同完成高速空气动力学问题研究课题,建立“卡门-钱近似”公式,标志着钱学森成为世界知名的空气动力学家。在此之后的五年里,钱学森任加州理工学院航空系助理研究员。

知行皆精,树科研地位

1942年,由于战时军事科学研究的需要,美国放松了对外国人的限制,钱学森开始参加美国军方的机密性工作。美国军方委托加州理工学院举办喷气技术训练班,钱学森是教员之一,后来美国从事火箭导弹工作的军官中有不少是他当时的学生。1944年,美国陆军得知德国研制V-2火箭的情报,便委托冯·卡门教授带头研究远程火箭。钱学森负责理论研究,他把林家翘、钱伟长等中国留学生也请来进行弹道分析等工作。同时,钱学森成为了加州理工学院的讲师,并担任航空喷气公司的技术顾问。1944年,钱学森被提名为美国陆军航空兵的科学咨询团团员。在此过程中,钱学森学到了从大处和远处设想科技发展问题的方法。1945年二战结束前夕,美国陆军航空兵派科学咨询团部分成员前往英、德、法等国进行航空研究考察,此后,钱学森被升为副教授。他持续地为近代力学、喷气推进科学的研究作出贡献。

1945年,钱学森随从冯·卡门赴欧洲考察

1946年,钱学森离开了加州理工学院,回母校麻省理工学院任副教授,指导空气动力学专业的研究生。朋友林家翘曾回忆:“钱学森很有远见,他明白,要想在火箭领域有所建树,他必须掌握一些加州理工学院之外的东西。当时,加州理工学院与麻省理工学院是一种竞争关系。加州理工学院长于结构和空气动力学,但在麻省理工学院,钱学森却能学到更多的关于仪表设备和控制系统方面的知识。”

1947年,钱学森成为了麻省理工学院一位年轻的正教授。同年他请假回国探亲,9月和蒋英结婚。春季学期,他在麻省理工学院面向三十多名航空系研究生开设了第一门课:可压缩流体基础课程。他当时的学生曾说:“他显得非常年轻,因为身材瘦小,看起来比实际年龄还要年轻得多。”钱学森总是西装革履,身形瘦削,讲话慢条斯理。然而,作为一名老师,他严肃、严谨、严苛,课前他在办公室演算,上课时快速写板书,据学生回忆“既没教科书,也没讲义,更没有实验室。我们所拥有的只是钱博士和挂在教室四壁的大黑板。钱博士大量地、充分地、迅速地使用着这些黑板,而我们尽可能跟上他的速度在后面狂抄。黑板上一个字都没有,全都是数学符号。”

艰难归华,圆家国牵绊

钱学森在美国学习工作期间,始终心系祖国,密切关注国内局势变化,决心早日学成报效祖国。1949年,他要求退出美国空军科学咨询团,同年秋,他回到加州理工学院就任喷气推进中心主任,随后辞去美国海军炮火研究所顾问一职。

新中国成立后,他回国的愿望更加迫切。1950年夏,他回国受阻。6月6日,联邦调查局派员来到加州理工学院办公室,盘问钱学森,指控他是美国共产党党员。6月16日,加州理工学院校方接到美国第六军团总部的秘密信件,要求校方从此严禁钱学森从事任何与美国军事机密相关的研究工作,吊销了钱学森从事军事机密的安全许可证。9月6日,他们叩开了钱学森位于洛杉矶帕萨迪纳住宅的大门,以莫须有的罪名拘捕了他。期间,中国保卫世界和平大会委员会主席郭沫若致电世界和平大会委员会主席居里博士进行抗议;李四光、钱三强等近两百名科学家也加入了抗议;加州理工学院院长杜布里奇则开展了多方营救钱学森的社会活动。在舆论压力之下,联邦调查局开始按照“程序”审讯钱学森,最后,他们是“驱而不逐”。此后,钱学森遭受无理羁留长达五年之久。

1955年6月,钱学森从报纸上读到中美两国谈判双方侨民归国的问题,美国报纸宣称“中国学生愿意回国者皆已放回”,于是他决定给陈叔通先生写信,报告自己被美国扣留、有国难归的困境,请求中国政府给予帮助。陈叔通收信后,很快就把信件转送到了外交部和中央领导手里。经过交涉,8月4日,美国政府同意钱学森回国。当钱学森在回国前夕同妻子蒋英带着儿女向导师告别时,冯·卡门深情地说:“你现在在学术上已经超过我了!”

1955年,钱学森一家乘坐“克利夫兰总统号”回国

1955年10月8日,钱学森一家乘坐“克利夫兰总统号”到达了香港,同日,过了国境回到祖国。中国科学院派朱兆祥接应钱学森一家。钱学森受到广东省委书记陶铸的邀请在广州参观,后经上海、杭州,最终抵达北京。

鞠躬尽瘁,谋航天事业

1955年11月,钱学森和钱伟长合作筹建中国科学院力学研究所,次年1月,力学研究所正式成立,钱学森任所长,直至七十年代后期。1957年,在钱学森的倡议下,中国应用与理论力学学会正式成立,钱学森任理事长。同年,钱学森所写《工程控制论》获中国科学院自然科学奖金一等奖,并成为中国科学院学部委员;他还担任中国自动化学会筹备委员会主任委员、第一届国际自动控制联合会理事会常务理事。1958年,钱学森任中国科学技术大学近代力学系主任,讲授星际航行概论和物理力学。1961年,钱学森被推举为中国自动化学会首任理事长。

1956年,在周恩来总理的鼓励下,钱学森怀着对新中国国防事业强烈的责任感,给国务院写了《建立我国国防航空工业意见书》,立即引起了中央的重视。1956年3月,周恩来总理亲自主持会议,决定由周恩来总理、聂荣臻元帅和钱学森等筹备组建航空工业委员会,领导导弹航空科学研究。4月,航空工业委员会正式成立,钱学森被任命为委员。

1956年春,钱学森出席中国人民政治协商会议第二届全国委员会第二次全体会议,并在会上发言。2月1日晚,毛泽东主席设宴招待全体委员,并特意安排钱学森同自己坐在一起,进行了亲切的谈话。1958年初钱学森提出了入党申请,向组织写了长达7页纸的“思想检查”。1959年11月12日,经力学所所办支部大会一致通过,钱学森正式加入中国共产党。

1956年,毛泽东主席与钱学森在晚宴上谈话

1956年,周恩来总理领导数百名科学技术专家,制定了新中国第一个远大的规划——《1956至1967年科学技术发展远景规划纲要》,钱学森不仅担任科学规划办公室综合组组长,而且主持制定第37项《喷气和火箭技术的建立》。此后钱学森受命负责组建我国第一个火箭、导弹研制机构——国防部第五研究院。钱学森等人为新中国156名大学毕业生开设导弹专业教育训练班,钱学森主讲《导弹概论》。导弹训练班培养了我国第一批火箭、导弹技术人才,他们后来很多都成为了我国火箭、导弹、航天技术队伍里的骨干。1956年10月8日,国防部第五研究院成立,周恩来任命钱学森为国防部第五研究院首任院长,从此钱学森成为了新中国火箭、导弹和航天事业的技术领导人。

图为我国制造的第一枚导弹“东风一号”

1960年11月5日,在聂荣臻元帅现场亲自指导下,以张爱萍上将为主任,孙继先、钱学森等人为副主任的试验委员会,在酒泉发射场成功组织了我国制造的第一枚近程导弹的飞行试验。1964年6月29日,我国自行设计的中近程导弹飞行试验成功。1966年10月,钱学森协助聂荣臻元帅,在酒泉发射场领导并完成了用中近程导弹运载原子弹的“两弹结合”飞行试验。早在1953年,钱学森就研究了星际航行理论的可行性。1965年钱学森正式向国家提出报告,建议早日制定我国人造卫星的研究计划并将其列入国家任务。五年后,我国第一颗人造地球卫星发射成功,成为新中国科技发展史上的一座重要里程碑。

图为中国发射的第一颗人造卫星“东方红一号”

1970年至1987年,钱学森先后担任国防科学技术委员会副主任、国防科工委科学技术委员会副主任,全身心投入国防科学技术领导工作,参与组织实施我国导弹航天技术领域重大型号研制和发射试验,并开始从更高层次思考其他领域诸多重大科学和技术问题,提出了许多创新、超前的思想。进入改革开放新时期,钱学森参与组织领导了我国洲际导弹第一次全程飞行、潜艇水下发射导弹和地球静止轨道试验通信卫星发射任务,为实现我国国防尖端技术的新突破建立了卓越功勋。同时,钱学森深入研究马克思主义哲学,并用以指导研究,在系统工程与系统科学、思维科学、现代科学技术科学体系等领域作出了许多开创性贡献。

1986年至1998年,钱学森担任中国人民政治协商会议第六、七、八届全国委员会副主席,负责全国政协科学技术委员会的工作,在团结广大科技工作者进行政治协商、民主监督和参政议政方面发挥了重要作用。

巨星陨落,照亮前路

2009年10月31日,钱学森因病在北京逝世,享年98岁。

钱学森之子钱永刚这样评价自己的父亲,“他有中国知识分子的历史担当,他认为作为一个读书人,要用自己的本事为国家的富强、民族的复兴去服务。”钱学森身上体现了一位中国知识分子走过的曲折道路,也集中表现了中国知识分子的崇高品德。钱学森一生为国家富强、民族振兴不懈奋斗,全心全意为人民服务,他为中国科技事业、国防现代化建设做出的功勋永不磨灭,他为推动世界科技发展的贡献也将激励一代又一代人不断前行。

整理 黄一夏