百年风华·沪上侨杰 | 王应睐——科学需要人的全部生命探索

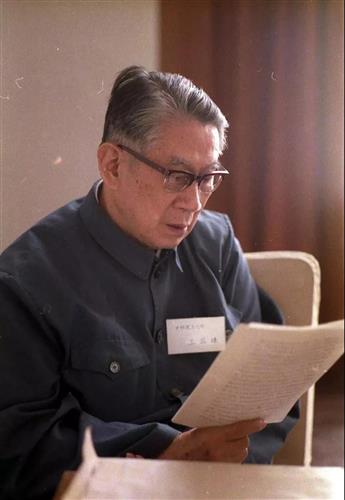

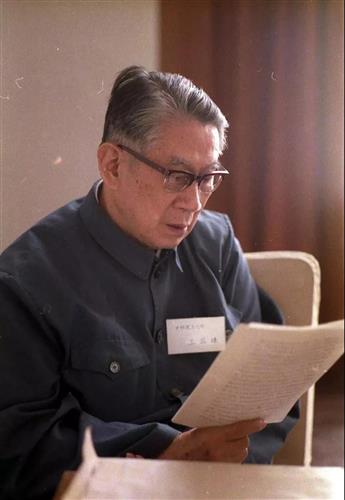

他是中国第一位英国剑桥大学生化博士,布局了新中国的生化研究;他在人工全合成结晶牛胰岛素中发挥了扭转乾坤的作用,成就了新中国最著名的一项生命科学成就;在他眼中,科学需要人的全部生命探索。他,就是中科院院士王应睐。

从寄生虫背上挑“红线”

1907年,王应睐诞生于福建金门县一个华侨家庭。他2岁丧父、6岁丧母,童年相当辛酸,但在一定程度上促使他养成坚强、发奋的秉性。1941年他成为第一位在剑桥大学获得生化博士学位的中国留学生。

当时二战激战正酣,王应睐到剑桥大学Molteno研究所,在国际著名生化学家凯林教授领导下,开展对血红蛋白的研究。当时,提取血红蛋白是一件“有味道”的工作:先刨开马胃,从中挑拣出小小的寄生虫;积累到一定的量后,从寄生虫背部挑出一根“红线”;等“红线”积累到足够的量,才能从中提取血红蛋白。

“王先生曾经跟我说,凯林教授曾让其他人去做这项研究,但是一方面受不了马胃中的难闻味道,另外工作量也太大,都找借口不做了。”王应睐的学生、中科院院士王恩多说,“王先生说,只有不怕苦、不怕累才能去做这个实验,而且在挑寄生虫和‘红线’时,都要有足够的耐心和细致,科学需要人的全部生命探索。”最终,血红蛋白的研究论文发表在《自然》杂志上,得到高度评价。

1945年,二战结束,王应睐谢绝了凯林教授的再三挽留,决定立即回国。凯林教授十分赞赏王应睐的爱国精神,又担心这样有才华、有前途的生化学家被埋没。但在王应睐心中,为国家服务是至高无上的责任。

竭尽全力为国家亟需任务服务

上海解放后,王应睐一方面继续从事前沿科学研究,并竭尽全力为国家亟需任务服务;另一方面高瞻远瞩地布局中国生化科学研究,带领中国生化科学紧追世界生化发展潮流。

抗美援朝时期,我志愿军战士的主要食物来源是干粮,但是后方生产的干粮,过不了多久就变质发出哈喇味,直接影响部队的后勤供应与战斗力。王应睐接受了防止干粮脂肪氧化的研究任务,通过研究提出了切实可行的综合措施,完美解决了问题。

新中国成立以来,王应睐长期担任科研院所的领导,根据国际上生物学科发展的趋向,布局生化研究。从二战后的酶学、蛋白质、核酸和中间代谢的研究,到20世纪50年代中后期分子生物学的兴起,再到70年代遗传工程技术的快速发展,王应睐坚持研究所的工作要锚定新生长点,为中国的生物化学、分子生物学、遗传工程奠定了基础。

从亲身的经历,从新社会的对比中,王应睐深切地体会到:只有共产党才能领导中国人民实现国家的繁荣昌盛,才能给生化事业带来万紫千红的春天。他决心把自己的一切献给党的事业,为共产主义奋斗终身。他向党吐露了自己的心声,并在一批老科学家中带头制订了个人的红专规划,当时党中央领导同志对王应睐的规划与决心很赞赏和关心。1958年,王应睐光荣地加入了中国共产党。从此,他更严格要求自己,处处以党的事业为重,以国家利益为重,积极拥护党的路线、方针和政策,对共产主义有坚定信念。

选帅才,配将才

科研布局的背后是人才。王应睐不仅需要从全球寻找合适的中国科学家,更需要为他们搭建一个个科研团队。王恩多说:“王先生拥有非常好的眼光,争取回国的科学家都是能够开创一个学科新领域的领军人才,就是帅才。但只有帅才可不行,王先生还在国内培养了一批将才,与领军人才组成一支支科研团队开展工作。”

王应睐首先请到了在凯林实验室工作的邹承鲁,把跟随自己工作、有发展前途的伍钦荣交给邹承鲁培养,开展酶的作用机制的研究。1952年曹天钦回国,开展蛋白质结构与功能的研究,王应睐也为他配备了得力的助手,并争取了一系列研究蛋白质的先进仪器。之后,又陆续请到了维生素专家张友端、核苷酸代谢专家王德宝、蛋白质化学专家钮经义、微生物专家周光宇等。

在人才培养上,王应睐倡导的成功做法是举办高级生化训练班。他参照当年在剑桥的经验,举办了高级生化训练班,既系统讲授生化的最新知识,又强调提高动手能力。为了让学员掌握研究方法,选了一系列经典的研究实验,让学员动手去做,从中学习生化大师是怎样做研究的。这种集中培训的方式,系统传授生化最新知识,为中国打下了踏实的生化科研和教学基础。

进京直言 叫停“大兵团作战”式科研

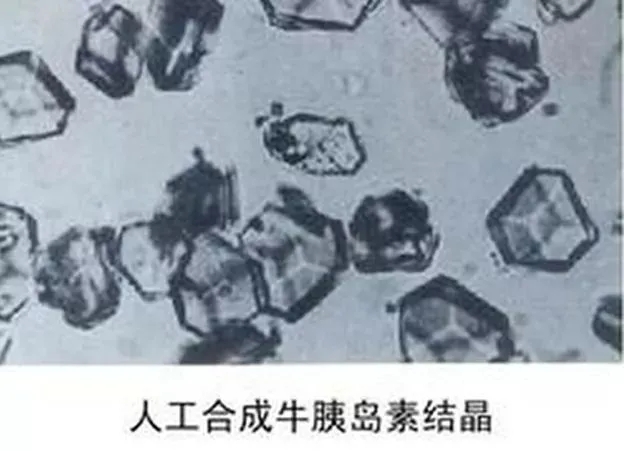

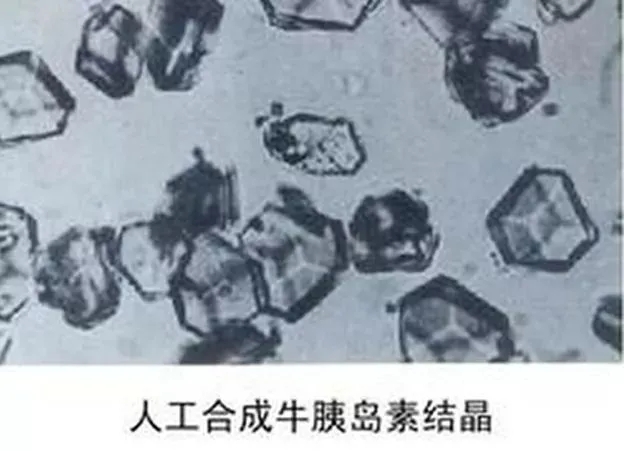

1960年7月底,夏天的北京一如既往的炎热。出差途径北京的王应睐紧皱着眉头,在他心里有些话不吐不快。经过一番思考,他最终敲开了中科院党组领导办公室的大门。王应睐表示,生化所“大兵团作战”科研不能再继续了,“人太多没什么好处,专业不对口在里面起不到什么作用”“应该让队伍精干一点,这样进展会更快”。王应睐的这次进京直言,源于新中国在生命科学研究领域最有名的一项研究——人工合成结晶牛胰岛素。

项目之初,中科院生化所科研人员大展拳脚,不仅成功拆合了天然胰岛素,还将B链所有30个氨基酸分别连接成了各种合成肽,最长已达到10个氨基酸的长度。到了这个时间点,有人提出:“合成胰岛素已经完成最关键的探索工作,剩下的主要是堆肽方面的技术活了。”加上各种因素推波助澜,一场轰轰烈烈的“大兵团作战”式科研上演。

科研工作采取了一日两班制,不再像以前那样注意严格、严肃、严密。有些骨干拼命工作,甚至两天不睡觉。有人把铺盖搬进了实验室,不怕有毒药品。然而,基础科研有着内在规律,需要科研人员有专业知识和严谨的科学态度,更需要不断摸索、不断经历失败。依靠人海战术,想要在短时间内冲刺完成一项科学研究,不仅会造成人员、资源的浪费,也很难获得成功。

作为协作组组长,王应睐发现了问题,并尖锐地指出“科学研究不是大呼隆,一定要组织精干力量进行胰岛素的合成”。也正是由于他的发声,人工合成结晶牛胰岛素研究又回到了正路。“当王先生跟我说起这件事时,我似乎看到一位将军在前线指挥战斗,打了胜仗!”王恩多说。1965年,中国在世界上首次人工全合成结晶牛胰岛素。

淡泊名利 注重科研合作

在王恩多眼中,王应睐淡泊名利、尊重他人,一切以科研为重。

众所周知,在人工合成牛胰岛素的重大科研攻关中,王应睐作为协作组组长,始终坚持不在任何一篇相关论文中署名。彼时,中科院上海生化所的科研力量很强,王应睐主动与北京大学和中科院有机所对接,提供支持并分享研究进展。

“科学家之间不只是谁能第一个发现的竞争关系,在完成人工合成牛胰岛素这样重大的科研项目时,王应睐考虑的不是个人荣誉,甚至不是一个课题组或一家单位的荣誉,而是专注科研本身。在别人遇到困难时主动提供帮助,尽快完成胰岛素结晶的合成。”王恩多说,“先生教导我们,在科学上,科学家需要相互合作、相互协作解决科学问题,不只是为了名和利去做科研。”

王应睐一视同仁研究所的职工,不摆所长架子。上世纪80年代初,在生化所负责开电梯的女工曾说“所里对我最客气的是王所长”,这句话王恩多至今不忘。

作为新中国生命科学的奠基人之一,王应睐做出的巨大贡献、展现的高尚品德,无愧于一名优秀共产党员的称号,更为后来的中国科研人员之表率。在新中国科学大家的星空中,王应睐的名字至今依然熠熠生辉。

友情链接

他是中国第一位英国剑桥大学生化博士,布局了新中国的生化研究;他在人工全合成结晶牛胰岛素中发挥了扭转乾坤的作用,成就了新中国最著名的一项生命科学成就;在他眼中,科学需要人的全部生命探索。他,就是中科院院士王应睐。

从寄生虫背上挑“红线”

1907年,王应睐诞生于福建金门县一个华侨家庭。他2岁丧父、6岁丧母,童年相当辛酸,但在一定程度上促使他养成坚强、发奋的秉性。1941年他成为第一位在剑桥大学获得生化博士学位的中国留学生。

当时二战激战正酣,王应睐到剑桥大学Molteno研究所,在国际著名生化学家凯林教授领导下,开展对血红蛋白的研究。当时,提取血红蛋白是一件“有味道”的工作:先刨开马胃,从中挑拣出小小的寄生虫;积累到一定的量后,从寄生虫背部挑出一根“红线”;等“红线”积累到足够的量,才能从中提取血红蛋白。

“王先生曾经跟我说,凯林教授曾让其他人去做这项研究,但是一方面受不了马胃中的难闻味道,另外工作量也太大,都找借口不做了。”王应睐的学生、中科院院士王恩多说,“王先生说,只有不怕苦、不怕累才能去做这个实验,而且在挑寄生虫和‘红线’时,都要有足够的耐心和细致,科学需要人的全部生命探索。”最终,血红蛋白的研究论文发表在《自然》杂志上,得到高度评价。

1945年,二战结束,王应睐谢绝了凯林教授的再三挽留,决定立即回国。凯林教授十分赞赏王应睐的爱国精神,又担心这样有才华、有前途的生化学家被埋没。但在王应睐心中,为国家服务是至高无上的责任。

竭尽全力为国家亟需任务服务

上海解放后,王应睐一方面继续从事前沿科学研究,并竭尽全力为国家亟需任务服务;另一方面高瞻远瞩地布局中国生化科学研究,带领中国生化科学紧追世界生化发展潮流。

抗美援朝时期,我志愿军战士的主要食物来源是干粮,但是后方生产的干粮,过不了多久就变质发出哈喇味,直接影响部队的后勤供应与战斗力。王应睐接受了防止干粮脂肪氧化的研究任务,通过研究提出了切实可行的综合措施,完美解决了问题。

新中国成立以来,王应睐长期担任科研院所的领导,根据国际上生物学科发展的趋向,布局生化研究。从二战后的酶学、蛋白质、核酸和中间代谢的研究,到20世纪50年代中后期分子生物学的兴起,再到70年代遗传工程技术的快速发展,王应睐坚持研究所的工作要锚定新生长点,为中国的生物化学、分子生物学、遗传工程奠定了基础。

从亲身的经历,从新社会的对比中,王应睐深切地体会到:只有共产党才能领导中国人民实现国家的繁荣昌盛,才能给生化事业带来万紫千红的春天。他决心把自己的一切献给党的事业,为共产主义奋斗终身。他向党吐露了自己的心声,并在一批老科学家中带头制订了个人的红专规划,当时党中央领导同志对王应睐的规划与决心很赞赏和关心。1958年,王应睐光荣地加入了中国共产党。从此,他更严格要求自己,处处以党的事业为重,以国家利益为重,积极拥护党的路线、方针和政策,对共产主义有坚定信念。

选帅才,配将才

科研布局的背后是人才。王应睐不仅需要从全球寻找合适的中国科学家,更需要为他们搭建一个个科研团队。王恩多说:“王先生拥有非常好的眼光,争取回国的科学家都是能够开创一个学科新领域的领军人才,就是帅才。但只有帅才可不行,王先生还在国内培养了一批将才,与领军人才组成一支支科研团队开展工作。”

王应睐首先请到了在凯林实验室工作的邹承鲁,把跟随自己工作、有发展前途的伍钦荣交给邹承鲁培养,开展酶的作用机制的研究。1952年曹天钦回国,开展蛋白质结构与功能的研究,王应睐也为他配备了得力的助手,并争取了一系列研究蛋白质的先进仪器。之后,又陆续请到了维生素专家张友端、核苷酸代谢专家王德宝、蛋白质化学专家钮经义、微生物专家周光宇等。

在人才培养上,王应睐倡导的成功做法是举办高级生化训练班。他参照当年在剑桥的经验,举办了高级生化训练班,既系统讲授生化的最新知识,又强调提高动手能力。为了让学员掌握研究方法,选了一系列经典的研究实验,让学员动手去做,从中学习生化大师是怎样做研究的。这种集中培训的方式,系统传授生化最新知识,为中国打下了踏实的生化科研和教学基础。

进京直言 叫停“大兵团作战”式科研

1960年7月底,夏天的北京一如既往的炎热。出差途径北京的王应睐紧皱着眉头,在他心里有些话不吐不快。经过一番思考,他最终敲开了中科院党组领导办公室的大门。王应睐表示,生化所“大兵团作战”科研不能再继续了,“人太多没什么好处,专业不对口在里面起不到什么作用”“应该让队伍精干一点,这样进展会更快”。王应睐的这次进京直言,源于新中国在生命科学研究领域最有名的一项研究——人工合成结晶牛胰岛素。

项目之初,中科院生化所科研人员大展拳脚,不仅成功拆合了天然胰岛素,还将B链所有30个氨基酸分别连接成了各种合成肽,最长已达到10个氨基酸的长度。到了这个时间点,有人提出:“合成胰岛素已经完成最关键的探索工作,剩下的主要是堆肽方面的技术活了。”加上各种因素推波助澜,一场轰轰烈烈的“大兵团作战”式科研上演。

科研工作采取了一日两班制,不再像以前那样注意严格、严肃、严密。有些骨干拼命工作,甚至两天不睡觉。有人把铺盖搬进了实验室,不怕有毒药品。然而,基础科研有着内在规律,需要科研人员有专业知识和严谨的科学态度,更需要不断摸索、不断经历失败。依靠人海战术,想要在短时间内冲刺完成一项科学研究,不仅会造成人员、资源的浪费,也很难获得成功。

作为协作组组长,王应睐发现了问题,并尖锐地指出“科学研究不是大呼隆,一定要组织精干力量进行胰岛素的合成”。也正是由于他的发声,人工合成结晶牛胰岛素研究又回到了正路。“当王先生跟我说起这件事时,我似乎看到一位将军在前线指挥战斗,打了胜仗!”王恩多说。1965年,中国在世界上首次人工全合成结晶牛胰岛素。

淡泊名利 注重科研合作

在王恩多眼中,王应睐淡泊名利、尊重他人,一切以科研为重。

众所周知,在人工合成牛胰岛素的重大科研攻关中,王应睐作为协作组组长,始终坚持不在任何一篇相关论文中署名。彼时,中科院上海生化所的科研力量很强,王应睐主动与北京大学和中科院有机所对接,提供支持并分享研究进展。

“科学家之间不只是谁能第一个发现的竞争关系,在完成人工合成牛胰岛素这样重大的科研项目时,王应睐考虑的不是个人荣誉,甚至不是一个课题组或一家单位的荣誉,而是专注科研本身。在别人遇到困难时主动提供帮助,尽快完成胰岛素结晶的合成。”王恩多说,“先生教导我们,在科学上,科学家需要相互合作、相互协作解决科学问题,不只是为了名和利去做科研。”

王应睐一视同仁研究所的职工,不摆所长架子。上世纪80年代初,在生化所负责开电梯的女工曾说“所里对我最客气的是王所长”,这句话王恩多至今不忘。

作为新中国生命科学的奠基人之一,王应睐做出的巨大贡献、展现的高尚品德,无愧于一名优秀共产党员的称号,更为后来的中国科研人员之表率。在新中国科学大家的星空中,王应睐的名字至今依然熠熠生辉。